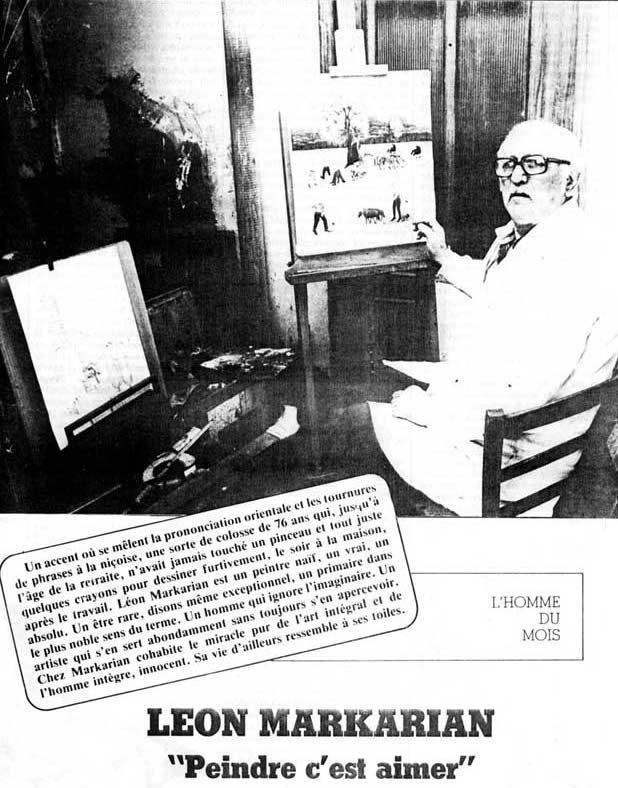

À 19 ans, il est chassé de son pays d’Arménie, par les Turcs, qui procède-ront à l’affreux génocide que l’on sait. Toute la famille Markarian se réfugie d’abord en Grèce, ensuite à Marseille, dans un petit hôtel proche de la gare. Le père, la mère et six enfants vivent dans deux malheureuses chambres. Par la suite, Léon viendra habiter à Nice, chez son oncle, dans le quartier de la Madeleine, en plein cœur de la communauté arménienne. Il sera d’abord peintre en bâtiment, mais l’orgueil du jeune Markarian supporte mal le fait d’être “sale” dans la rue, de pousser un charreton, de coltiner des pots de peinture. Pour sortir de cet état de fait dégradant, selon lui, il cherche un métier “propre”, c’est-à-dire où l’on entre habillé comme tout le monde et d’où l’on sort de même. C’est ainsi qu’il deviendra peintre carrossier chez Martin, avenue des Fleurs.

Nous sommes en 1932. Quatre ans auparavant, Léon Markarian a fait la connaissance de sa femme au large de l’Opéra-Plage. La future madame Markarian est avec sa mère; d’origine sicilienne, les deux femmes parlent mal le français. Markarian lui, à l’époque, ne le parle pas du tout. Pour montrer sa force, le jeune Léon entraîne loin du rivage la plus âgée des deux femmes, juchée sur une planche. Un peu affolée, la dame veut savoir si le jeune homme qui prend soin d’elle est français, italien ou turc par hasard… Au mot de turc, Markarian lâche la planche et regagne la plage en laissant les deux femmes se débattre avec la vague. Markarian s’était cru insulté, lui un Arménien, on le comparaît à un Turc, ces fameux Turcs bourreaux de son peuple. L’histoire aurait pu s’arrêter là. Une anecdote rien de plus. Mais un an plus tard, sur le trottoir du boulevard Carabacel, la plus jeune des deux baigneuses reconnaît ce maître nageur qui n’était ni français, ni italien, ni turc. Se comprenant comme ils purent, ils se marièrent peu après. Famille sicilienne, famille arménienne. Le même amour, le même sens commun de la famille avant tout:

« Ma belle-mère, reconnaît Léon Markarian, je l’aime autant que ma

mère; et dire que j’ai failli la tuer à notre première rencontre! » En 1948, Léon Markarian achète un petit bout de terrain à la Madeleine. Décidément, c’est un quartier qui porte chance aux Markarian. Sur ce terrain, Léon fait construire un atelier de carrosserie dans lequel il travaillera jusqu’à sa retraite. Aujourd’hui, son fils a pris la relève. A partir de 1955, Léon se met au dessin. Il faut dire qu’en moto, avec son épouse dans le side-car, il avait fait le tour de tous les musées d’Europe :

« La première visite, c’est le musée. Sur les tableaux, les gens bougent. J’ai l’impression qu’ils me parlent. À Florence, c’était des choses incroyables. «

Ivre de peinture, Léon Markarian veut faire comme les peintres des musées. Alors il se met à dessiner, puis à peindre mais le résultat ne ressemble pas aux pièces des musées. Le résultat, ressemble à du Markarian : » C’est mon cerveau qui me conduisait là. «

Qu’il peigne le port de Nice ou d’Ajaccio, le train des Pignes, Beuil, la cathédrale de Sartène, Markarian transporte partout son univers, ses personnages sortis des féeries orientales, ses paysages stylisés. Lui pense simplement reproduire la réalité, ne se doutant pas que ses nudistes de la plage de Pampelonne ne sont pas des nudistes tropéziens, mais des nudistes légendaires, des nudistes échappés des mille et une nuits :

« Je n’ai aucune imagination, je n’invente rien, je dessine, ensuite je peins. »

Aucune imagination! Et ces vases où s’incrustent des corps de femmes et des gueules de poissons?

» Oh, ça , oui, juste un peu d’invention. »

Markarian, depuis qu’il a pris sa retraite, travaille dès huit heures du matin, s’arrête deux heures pour déjeuner, et reprend ses cinq pinceaux jusqu’à sept heures du soir. Et là, consciencieusement, dans son atelier, il mélange les marrons et les verts, les ocres et les jaunes, tranquillement en ouvrier. Un ouvrier qui aurait pu con-tinuer ainsi à peindre, loin des regards de la foule, jusqu’à sa mort, si, un jour, un ami architecte n’avait découvert, caché derrière une commode, un tableau qui dépassait de vingt à trente centimètres. « Sortez ce tableau, sortez-le, demanda l’architecte. »

« Non, non, très mauvais, répondit Markarian. C’est juste une toile que j’ai apportée à mon fils pour qu’il barbouille dessus. »

À l’époque, Léon croyait que c’était seulement son fils qui avait du talent. Quelques temps plus tard, Markarian fait sa première exposition à la Chambre de Métiers, à Nice.

Une salle pour lui tout seul. Le choc pour ceux qui découvrent cette féerie digne des enluminures orientales du Moyen-Age, un émerveillement, une douceur, une tendresse, une poésie hors du temps. Aujourd’hui Markarian sait qu’il est Markarian. Mais cela ne change pas grand chose, ni à sa vie, ni à sa manière de travailler. Gagner de l’argent ?

« Mais les peintres ne gagnent pas d’argent, sauf Picasso, les autres… mourir de faim… »

D’ailleurs Markarian vend peu. Il n’aime guère se séparer de ses toiles. Mais d’un autre côté, il apprécie que l’on aime sa peinture, qu’on se déplace pour l’admirer. Il ne veut pas vendre pour vendre. Il faut que les acheteurs soient intéressés.

« Sinon à quoi bon se casser la tête. »

Autodidacte de la peinture, Marka-rian vit dans un univers radicalement différent de celui des galeries, des marchands, et des peintres côtés à la Bourse. Pour lui, peindre c’est aimer :

« Quand je peins, il peut tomber le ciel, j’entends plus rien… rien… » Aussi inutile de lui demander ce qu’il pense de l’art abstrait ou des mouvements d’avant-garde. Si on insiste, il finira tout de même dans un immense éclat de rire par vous rétorquer : « J‘y comprends rien, je dis la vérité, j’y comprends rien. Ils coupent des bouts de papier et ils les collent sur la toile? Moi sur la toile, je préfère mettre de la peinture. »

À la Galerie 17 qui organise une exposition rétrospective de l’ensemble de ses pièces, Markarian est parfois étonné par les discutions que suscitent son œuvre. Au fameux dilemme primitif-naïf, il répond par une phrase :

« Je sais pas si je préfère naïf ou primitif, ce que j’aime c’est ce que je fais. »