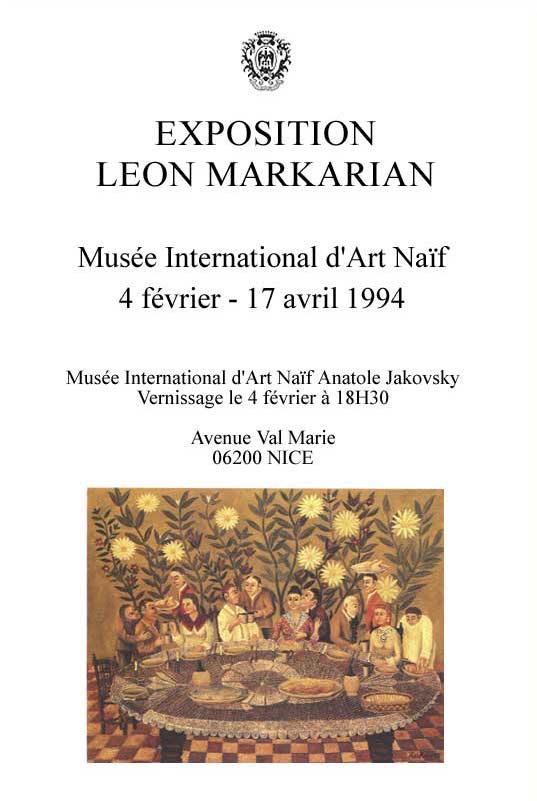

Exposition Léon Markarian, Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky, du 4 février au 17 avril 1994.

Après avoir traversé l’aire d’un garage où s’accumulent pièces métalliques, moteurs et tout l’appareillage d’une carrosserie, on monte quelques marches avant d’entrer dans le petit atelier de Léon Markarian. Depuis sa retraite de carrossier, il peint et dessine presque toute la journée dans ce lieu réduit à quelques mètres carrés où s’amoncellent déjà les cartonniers et les toiles. Le peintre n’entend déjà plus les vrombissements des moteurs. La vie tumultueuse du garage en contrebas ne lui parvient pas. Tout absorbé par son art, il caresse ses toiles, reprend ses dessins et revit comme en songe les scènes de la vie rurale du haut pays niçois ou de Corse où vit son fils. Ce sont aussi des paysages d’Italie : Milan, Venise, la Sicile, des natures mortes, des vases de fleurs allégoriques et toutes les scènes orientales des danses, des banquets, Istanbul…, l’histoire du Génocide arménien.

Dans les premières œuvres, on est saisi par l’aspect universel de l’art de Léon Markarian. Quel que soit le sujet, une fête de village ou un épisode tragique, le peintre laisse régner l’harmonie. Les valeurs deviennent intem-porelles. L’homme, avec son passé ses brûlures et ses affres, se fond dans une spiritualité qui empêche tout désordre.

Le patronyme Markarian ne signifie-t-il pas “fils de prophète” ? Bien que converti à la vie occidentale, avec ses mœurs et son pouvoir de désacralisation, Léon Markarian détient de ses ancêtres le sens du symbole. Il n’accorde aucune place au hasard. Chaque personnage a son secret qui l’unit à un autre grâce à une relation ontologique. S’il relate un épisode du Génocide, il prend soin de créer une distance entre la scène et le spectateur pour éviter d’introduire la cruauté, le chaos, la lutte. En établissant cette distance, il s’écarte lui-même de l’horreur comme s’il prenait la place du démiurge capable de concevoir une finalité au massacre. Tout au long de ses œuvres, l’artiste s’efforce de retrouver une valeur intrinsèque. Rien ne s’impose avec violence, les figures sont des formes simples elliptiques, qui évoluent dans une lumière irradiante sans lever ni coucher de soleil, sans ombres.

Toute l’histoire de la peinture orientale ignore le trompe l’œil, l’illusionnisme pictural. Mieux encore, les iconographes rejettent la perfection susceptible de déconcentrer le regard intérieur.

Léon Markarian est de ceux-là. Les visages stéréotypés, les attitudes nonchalantes, les mains effilées, le dessin des sourcils qui rejoignent l’arrête du nez, ne sont-ils pas des réminiscences, des représentations du Christ Pantocrator qui illustrent les icônes et les chevets d’église depuis les premiers pas de la chrétienté byzantine ? Le peintre est innocent; en aucune manière il ne cherche à restituer l’art des icônes, l’art de la transfigu-ration. Pourtant, lorsqu’il s’applique à dessiner ce qui devrait être le croquis de ses tableaux avec la précision d’un miniaturiste, il se fait, sans le savoir, le porteur d’une symbolique de l’image dont les illustrateurs du Sacré ont le secret. Il recherche l’harmonie, l’équilibre hiérarchique qui constitue la Beauté de l’icône. Peignant à plat, sans chevalet, Markarian épouse l’attitude de l’iconographe et traduit à travers les sujets de la quotidienneté une théologie de la vision.

Anne DEVROYE–STILZ

Conservateur du Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky